Lapidi, Epigrafi, Scritte

|

||||

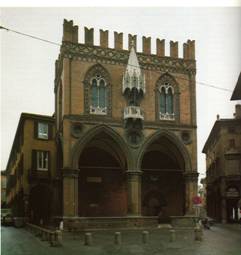

La Mercanzia (o “Foro dei Mercanti”) è uno dei massimi esempi di gotico civile esistenti in Italia e si realizzò alla fine del ‘300, per opera dell’architetto Antonio di Vincenzo, lo stesso che eresse anche la Basilica di San Petronio.

Di curiosità ce ne sono tante in questo palazzo, che fra le altre, annovera una sua torre, di fatto sconosciuta, perché non visibile dalle strade che convergono nel quadrivio di piazza Mercanzia. Si chiama Torre della Perla ed è alta 25 metri, ma forse raggiungeva i 60; crollò infatti a metà del ‘400 sul vicino Palazzo Bolognini, facendo ben tredici vittime fra i componenti della famiglia. Altra curiosità della Mercanzia è quella su cui vogliamo soffermarci in questo capitolo: una lapide incisa fra la fine del Trecento ed i primi anni del Quattrocento; chi la volesse vedere deve spostarsi all’inizio di via Castiglione che affianca il palazzo e guardare fra la seconda e terza bifora del piano terra. Questo il testo della lapide, come appare tradotto in italiano in altra lapide che affianca quella origina e che fu opportunamente aggiunta nel secolo scorso a cura del Comitato storico artistico per Bologna:

Essa documenta ampiamente in che modo la nostra città tutelasse la presenza degli studenti, i quali, in effetti, rappresentavano e rappresentano tuttora, una fonte economica insostituibile per il suo benessere. |

||||