|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

IMELDE E BONIFAZIODa una cronaca medioevale del 1273 |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1. Una Pasqua di pace Due chierici assonnati aprirono i pesanti portali della chiesa, mentre la campana, rintoccando con flebile voce, sembrava voler sollecitare, più che accompagnare, il levarsi lento del tiepido sole d’aprile.

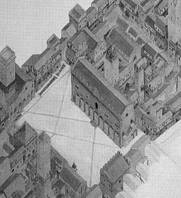

Era la Pasqua del 1273 e piazza Maggiore si -andava pian piano animando col giungere della prima gente: contadini stracarichi di gerle e sporte trainavano bestie da soma o carretti colmi di prodotti della terra da vendere o barattare; commercianti e artigiani, sotto i portici, aprivano bottega, redarguendo la lentezza e la malavoglia dei servi nell’allestire i banchi esterni; gruppi di straccioni e diseredati, alcuni veri, ma tanti falsi, litigavano ai crocicchi o presso la chiesa per accaparrarsi i posti ritenuti migliori per elemosinare; un cantastorie accordava la sua lira seduto su di un piccolo soppalco, nei pressi del Palazzo dei Notai. A prima vista sembrava un giorno di festa qualsiasi, ma il parlar sommesso, il lento via vai della gente, gli sguardi rassegnati, mostravano in tutti uno stato d’animo ben diverso: preoccupazione, timore, tensione erano sentimenti comuni in quel periodo, a Bologna, perchè la città, da dotta, civile e potente qual era stata solo alcuni anni prima, si era trasformata in un insanguinato campo di battaglia dove due altere famiglie, i Geremei e i Lambertazzi, sfogavano il loro reciproco odio senza esclusione di colpi e senza rispetto alcuno per le impotenti autorità comunali e per quei cittadini, pochi in verità, che non volevano essere coinvolti.

Da mesi i Bolognesi assistevano, giorno dopo giorno, a scontri quotidiani di armati, imboscate notturne, assalti e distruzioni di palazzi, omicidi, odio di parte; non c’era fra le due fazioni alcuna possibilità di compromesso, non poteva esserci. Sembrava che lo sterminio dei Geremei fosse la vita stessa dei Lambertazzi e viceversa. Nonostante ciò e seppure a fatica e con tutti i timori propri di chi crede vano ogni tentativo di pace in una faida irriducibile, il Comune era riuscito a far accettare una tregua per il giorno di Pasqua.

Dal Palazzo Nuovo (nota 1), davanti la piccola chiesa di San Petronio (nota 2), uscirono le milizie di Maria Vergine Gloriosa (nota 3), ponendosi su due file e tagliando a mezzo la piazza, dal palazzo comunale al tempio. Fra esse, il Podestà, il Capitano del Popolo, gli Anziani, i Rettori dello studio, e i membri dei tanti consigli comunali sarebbero passati per alla messa di Pasqua; ma le due file di armati, più che proteggere le autorità, erano poste per impedire lo scontro fra i Geremei, che stavano giungendo da un lato e i Lambertazzi che si ammassavano nell’altro.

Gli stendardi delle due fazioni garrivano orgogliosi al vento, come a voler dimostrare la propria superiore grandezza; gli sgargianti mantelli e le sontuose vesti, usate un tempo negli atti di pace, nascondevano ora spade, stiletti e pugnali... Tutto, insomma, era pronto per una battaglia che tutti ritenevano inevitabile e che, pertanto, nessuno temeva.

Ma la battaglia non ebbe inizio. Il grande gonfalone sfrangiato d’oro del Comune, una croce bianca in campi rossi e blu (nota 4), fu appeso alla principale finestra del Palazzo, da dove si stava affacciando colui cui era stato affidato il compito dell’ordine pubblico: Rolandino de’ Passeggeri (nota 5). «Popolo dei Geremei - proclamò ad alta voce - e popolo dei Lambertazzi! In nome di quel Dio morto e risorto per portare pace, fate tregua per lenire le vostre ferite e per dare almeno a Pasqua, alla civitade bolognese, un giorno di tranquilla preghiera. Oggi pregherete insieme alla messa solenne e, domani, parlerete insieme in Comune. Non vi è lotta che non possa essere sanata e non c’è potere che non possa essere unito ad altro potere per meglio governare a vantaggio di tutti. Da questo palazzo in cui Bologna unita rinchiuse l’imperatore da essa sconfitta in battaglia, io vi dico: insieme dominerete da una libera città; divisi perirete in una città schiava.» 2. Tutto ebbe inizio in chiesa

Nell’abside della chiesa, i Frati Gaudenti intonavano gli inni sacri previsti per la ricorrenza; nei seggi di fronte all’altare, stavano tutte le autorità cittadine; alla sinistra del celebrante aveva preso posto la schiera dei Lambertazzi e, a destro, quella dei Geremei. Le due famiglie, quindi, si fronteggiavano e tutti erano più attenti a quello che facevano gli avversari che ai santissimi riti della messa. Fabio Castellano de’ Lambertazzi, tanto modesto nel portamento, quanto altero ed orgoglioso nell’animo, e Baruffaldino dei Geremei, la cui vecchiaia contrastava con la prestanza fisica, si scambiavano sguardi d’odio irriducibile. Erano i capi riconosciuti delle due fazioni e, attorno a ciascuna di essi, sembravano far baluardo prima i famigliari più stretti, poi le famiglie alleate, infine le guardie del corpo vere e proprie.

«Guarda attentamente i tuoi amici - sussurrò Baruffaldino Geremei al figlio Bonifazio - imprimi nella memoria i loro volti e non dimenticarli mai: se li incontri per strada, diffida e sii pronto a difenderti o ad attaccare a seconda dei casi; se sai che qualcuno che ti sta vicino è loro amico, diffida e non voltargli le spalle; se chi ti è amico sta vicino ad essi, diffida e tieni la mano sulla spada; se qualcuno di loro è solo, diffida, perchè altri saranno nascosti. Guarda i tuoi nemici, Bonifazio, perchè solo così potrai sopravvivere ad essi e mantenere intatto l’orgoglio della famiglia». Bonifazio assentì, ma distrattamente, perchè i suoi occhi, lungi dal guardare il volto truce di Umberto Lambertazzi, figlio di Fabio, o quello di Amilcare Carbonesi, Cesare Scappi, Ettore Grifoni, Adalberto Angori, erano da alcuni minuti posati sul volto delicato di una giovane fanciulla. «Avrà sì e no sedici anni - pensava Bonifazio, mirandone i capelli nerissimi, la fronte alta, gli occhi scuri e dolcissimi, la nocca appena segnata da un immacolato sorriso - ed è la cosa più bella che mai abbia visto». Stava provando una sensazione nuova: per la prima volta in vita sua si rendeva conto di essere sereno; aveva subito fino ad allora solo tensioni, consapevole com’era che ogni momento della sua esistenza poteva essere l’ultimo; camminare per strada, andare nelle pubbliche sedute, cacciare nei dintorni della città, stare perfino in casa sua. In quella chiesa, invece, guardando quella fanciulla, nulla di ciò lo turbava più, ed era rilassato, come se, invece di vivere in un tempo di sanguinose tragedie, fosse in un idilliaco limbo di pace. «Si chiama Imelde... - gli sussurrò il cugino Giano - Belloccia la maialina, vero? Anche se è figlia di quel porco di Fabio Lambertazzi.» La frase insinuante per ciò che sottintendeva, volgare per il luogo ove era detta e sgarbata per il momento in cui era pronunciata, riportò subito Bonifazio alla realtà: stava ammirando una Lambertazzi e, quel che è peggio, lei contraccambiava il suo sguardo! In un primo momento, Imelde, era stata attentissima al santo rito della messa e aveva pregato ardentemente Dio perchè l’aiutasse nella sua verginale adolescenza e salvaguardasse la vita e la saluta dei propri congiunti. Poi nella sua preghiera, essa aggiunse un’altra richiesta, quella di portare pace a Bologna e di far sì che fra la sua famiglia e i Geremei non corresse più sangue. Questa improvvisa appendice alla sua supplica le venne spontanea quando si accorse che un bel giovane, dall’altra parte della chiesa, proprio di fronte a lei e fra coloro che sapeva esserle nemici, la stava guardando con insistenza e in modo molto diverso da come si sarebbe aspettata da un Geremeo. Ad attrarre Imelde, non fu la prestanza di Bonifazio, nè il suo nobile portamento, nè la sua indubbia bellezza; fu solo ed esclusivamente la dolcezza del volto. Un Geremei dal volto dolce... ecco cosa fu ad affascinare Imelde: Questo fatto era per lei, più che una novità, un non senso. La sua conoscenza del mondo, infatti, derivava solo da quello che le veniva riferito dalla madre e dalle serventi che l’accudivano, così che l’immagine dei Geremei che pian piano si era venuta a formare nella sua mente, era quella di esseri impietosi e crudeli, veri e propri mostri senza animo e senza cuore. Il viso dolcissimo di quel giovane, invece, era l’esatto contrario di quanto lei sapeva e ne rimase, prima sorpresa, poi affascinata e, quindi, attratta. La messa ebbe termine ed il lento avviarsi dei fedeli segnò la fine della tregua fra Geremei e Lambertazzi. Le occhiate tese e minacciose che reciprocamente le due fazioni si erano scambiate si volsero altrove, ma nel contempo si spensero anche gli unici sguardi dolci e sereni che si erano avuti quel giorno in chiesa 3. L’amore fra l’odio

La tregua, che pure nessuno voleva più, continuò e così, ancora per alcuni giorni, Bologna respirò l’aria tranquilla di una pace non assaporata da tempo. Una sera però, dopo il tramonto, nella deserta via del Mercato di Mezzo, un gruppo di Lambertazzi capeggiati da Paolo Carbonesi, incrociò Giano Geremei con le sue guardie del corpo. «Ringrazia Rolandino - esclamò il Carbonesi - solo la sua protezione ti salva la vita.» «La mia vita la protegge questa.» Rispose Giano ponendo la mano sull’elsa della spada. «Or lo vedremo... » I due avvolsero il mantello al braccio sinistro ed estrassero contemporaneamente le spade. Furono movimenti rapidi, chissà quante volte ripetuti negli addestramenti fatti con i propri maestri d’arme nelle palestre dei palazzi e, per scherzo, con gli amici nei giardini e nelle bettole. Il duello iniziò: i fendenti sembravano ritmati dal secco cozzare delle spade; gli spostamenti, per fingere un colpo, o per evitarne un altro, o per tentare l’affondo, davano vita ad una specie di danza macabra, bella a vedersi, perchè fautrice di morte. E la morte venne. Paolo Carbonesi trafitto alla gola cadde pesantemente in avanti senza emettere alcun gemito, come una quercia che il vento è riuscito finalmente ad abbattere.

«I Geremei hanno ucciso Paolo Carbonesi!» gridò una donna che aveva assistito al duello dalla finestra. Quell’urlo disperato rimbalzò nel silenzio delle strette viuzze di Bologna, fra le colonne lignee dei portici, negli androni delle case, negli angusti crocicchi, nelle volte delle chiese, lungo i muri delle torri... e i Lambertazzi, subito armatisi, scesero a frotte in strada per dare la caccia ai Geremei, per ucciderli, per vendicarsi... e i Geremei fecero altrettanto per dare la caccia ai Lambertazzi, per ucciderli, per aggiungere vendetta alla vendetta. La guerra fratricida riprese e i bolognesi ricaddero nell’impotente rassegnazione di chi sa di non poter evitare l’imminenza di un lutto. Ma in quell’arido prato di odio e di tensione, sbocciò un giorno una piccola adorabile margherita. Era mattina e, accompagnate dalla salita scorta di famigli, le donne di casa Lambertazzi, fra cui la giovane Imelde, scesero in piazza per far compere. Nello stesso momento, anche Bonifazio Geremei, con cinque suoi compagni, uscì dalla locanda che era solito frequentare. I due gruppi s’incontrarono e subito gli uomini dei Lambertazzi, portando mano alla spada, si posero innanzi alle donne a cui facevano da scorta, per anticipare ogni mossa degli avversari. Anche i Geremei impugnarono le armi, ma nell’istante in cui lo scontro sembrava ormai inevitabile, Bonifazio si accorse di Imelde e vide il suo sguardo dolce, ma non remissivo, serio, ma non altero, fiducioso, ma non sicuro... e così il giovane, disarmato all’improvviso nel suo impeto di lotta, non potè fare a meno di rivolgersi a colei che lo guardava: «La pace sia con voi, madonna Imelde, vi cedo il passo in onore della beltà che, quand’è come la vostra, ammiro anche nei Lambertazzi!» E si scostò. I suoi amici lo guardarono più che sorpresi, riluttanti; strinsero ancor più le impugnature delle spade tra le dita sudate, restando fermi un istante sulla strada, quasi nella speranza che Bonifazio modificasse la sua impensabile decisione; poi... poi si scostarono anch’essi e i Lambertazzi passarono, fra il silenzio attonito dei Geremei. 4. Due lettere Passarono alcuni giorni. Bonifazio stava guardando bottega fucina del fabbro l’incandescente metallo di una spada in lavorazione. Il maglio, fra una rilucente miriade di scintille, si abbatteva sulla lama ancora rozza e l’andava pian piano forgiando: sembrava di assistere ad un vero e proprio atto di creazione ed il giovane ne era affascinato. Venne distolto da quello spettacolo da una voce sussurrante che lo chiamava per nome: «Messer Bonifazio, vi prego, potete darmi ascolto?» Si girò e, nel riquadro dell’entrata della fucina vide una donna non più giovane in abiti modesti, ma decorosi e puliti. L’istinto gli fece subito dubitare il tradimento, ma non era possibile: la bottega era al centro del rione dei Geremei e nessun nemico avrebbe potuto entrarvi liberamente. Bonifazio si avvicinò alla donna e le chiese chi fosse. «Sono Lidia, la governante di Imelde Lambertazzi.» e, così dicendo, porse al giovane un foglietto che lui subito aprì e lesse.

Bonifazio piegò il piccolo foglio e lo ripose in una tasca del corsetto come fosse una reliquia, poi invitò la donna a seguirlo nella locanda che affiancava la fucina del fabbro. «Vino buono per questa signora - ordinò all’oste - e carta e penna per me.» «S’è dato alla poesia, messer Bonifazio? - domandò argutamente l’oste - Meglio sarebbe offrire il mio vino e i vostri madrigali a donzelle più giovani di questa...» «Taci, Bertoldo e riserva la tue asinerie a chi ti è pari... Seppur allegro, oggi non mi va di scherzare.» L’oste eseguì guardando di sottocchio Lidia che si era seduta all’ingresso della bettola, lontano dal tavolaccio ove aveva preso posto Bonifazio. La donna fu servita del vino che essa iniziò a centellinare con grande piacere e carta e penna furono portati al giovane che subito si mise a scrivere. Quando ebbe terminato - e in verità il tempo che gli necessitò non fu certo breve - egli rilesse diverse volte il suo scritto, quindi piegò il foglio in quattro e lo consegnò alla donna assieme ad alcune monete. «Corri dalla tua padrona - le disse - e consegnale il mio messaggio. Dille anche che è sempre nei miei pensieri... no! Non dirle nulla! Servimi, invece, se non con fedeltà, che non mi è dovuta, almeno in segretezza e avrai tutto da guadagnarci.” Lidia uscì dalla locanda, attraversò trafelata e con un certo disagio il quartiere dei Geremei e solo quando entrò nella via che conduceva a Palazzo Lambertazzi si sentì sicura. Imelde prese il biglietto quasi con impeto, ma non lo aprì subito, per leggerlo; lo avvicinò con entrambe le mani al petto come se volesse prima capire col cuore ciò che conteneva, poi si appressò alla finestra da cui intravedeva, sui tetti di Bologna, l’alta torre dei Geremei. Solo allora lesse:

«Ma è poi tanto vana, questa Speranza?» Si domandò Imelde, chiudendo gli occhi e ripensando al dolce volto di Bonifazio. 5. Il Coraggio e l’incoscienza L’intuito femminile, come sempre accade, ebbe ragione e l’incontrarsi dei due giovani, seppure apparentemente per caso, non fu nè un fatto raro, nè tanto meno vano: Bonifazio cominciò sempre di più ad avvicinarsi ai quartieri controllati dai Lambertazzi e ciò riempì d’orgoglio i Geremei, convinti ch’egli lo facesse per mostrare la forza della famiglia agli odiati nemici; Imelde faceva altrettanto, passeggiando ogni giorno sempre più vicino ai rioni dei Geremei e tale ingiustificata incoscienza preoccupava moltissimo la sua famiglia. Non era nè orgoglioso coraggio dell’uno, nè ingiustificata incoscienza dell’altra. Era amore, semplice amore, giunto inaspettatamente e quasi temuto nel suo sorgere, ma poi accettato con tutte le sue grandi difficoltà (che poi erano quelle che lo rendevano ancor più desiderato ed inevitabile. Non era solo l’incontrarsi fuggevolmente che faceva aumentare in essi il sentimento che ormai li univa, era anche e soprattutto il continuo scambio di messaggi, nei quali sia Bonifazio che Imelde potevano finalmente esprimere la loro passione in piena libertà, senza il disagio e la paura che invece provavano nel reciproco vedersi per strada. Era ovvio per altre che nè i messaggi segretamente inviati grazie a Lidia, nè gli sguardi che i due innamorati si scambiavano quando si incontravano potevano soddisfare il loro veri desideri, che poi erano quelli normali e naturali di tutti gli innamorati: Era però la loro situazione a rendere diverso il rapporto d’amore: erano Lambertazzi l’una e Geremei l’altra, dovevano cioè essere istintivamente nemici, ma non lo erano, dovevano odiarsi, ma non potevano, dovevano evitarsi, ma non ci riuscivano. Ed è proprio quando maggiore è la difficoltà che in amore più si osa e più si pretende e così, nel suo ultimo messaggio, Bonifazio richiese a Imelde, se non l’impossibile, certamente l’impensabile:

La risposta di Imelde non si fece attendere:

La mano che consegnava quel messaggio a Lidia era più tremante che mai; colpa del sentimento che al guidava, certamente, ma anche dei pericoli che quell’atto poneva in essere; pericoli per Imelde, senza dubbio, ma soprattutto per il suo innamorato. 6. Un’arma per la vendetta Umberto Lambertazzi, seduto sotto il fresco di un salice, nel giardino del suo palazzo, stava ascoltando lo speziale che gli descriveva il progetto di una nuova arma di sua invenzione: «Si tratta - spiegava lo scienziato - di uno stiletto che ogni qual volta viene riposto nel fodero si intinge di veleno: Se il colpo non è mortale, ciò che non ha fatto la lama, lo farà il veleno potentissimo, messere, studiato da me sulla base di antiche ricette egizie. Basta una sia pur piccola ferita, una pur minima incisione sulla pelle, per produrre l’immediata morte dell’avversario.» «L’idea mi piace, speziale, quando potrò avere l’arma?»

«Eccola a voi, messer Umberto. Ero certo della vostra soddisfazione per cui ho fatto fare un pugnale d'argento e con il vostro stemma inciso. Ed ecco il fodero, di splendida fattura e con l’anima già imbevuta del mortale umore. Mi raccomando, messere, state molto attento quando lo usate: come tutte le armi essa è cieca e non distingue a chi è destinato il danno che reca.» «Se l’arma non conosce il suo nemico, ben lo so io! Va da mio padre, speziale e dì quello che hai fatto. Sii certo della sua gratitudine, oltre che della mia.» E così dicendo, Umberto affibbiò il nuovo pugnale alla cintura, accarezzandolo come fosse un fidato amico. In quel momento vide passare Lidia diretta verso l’uscita del palazzo. «Salve, vecchiaccia maledetta! - l’apostrofò con ironia - E’ sempre salda la verginità di mio sorella Imelde?» «Messer Umberto, mi fate vergognare...» «Tu vergognarti? Andiamo, Lidia, una come te che bazzica di sovente i Geremei, non può avere delle vergogne! Mi hanno detto che molto spesso vai dall’altra parte di Bologna, abbandonando i nostri sicuri quartieri, dove dovresti invece stare per servire i tuoi padroni... O forse mi è stato riferito il falso?» «No messere, quel che le hanno detto è vero. Ho mia sorella al di là della piazza ed è malata. Vado ogni tanto ad assisterla, ma, credetemi, la fedeltà che nutro per il Lambertazzi non ne viene scalfita, nè potrebbe esserlo per il rispetto che porto al vostro casato e per l’amore che porto per Imelde.» «Attenta, vecchia! Bologna è piccola, le voci corrono, le cose si sanno... Vai pure, vai pure da tua sorella e, se esiste veramente, ancora avrai la mia fiducia... ma se non esiste, perderai con essa anche la vita!» La donna si allontanò e sarebbe parsa a chiunque tranquilla nel suo andare; ma non ad Umberto il cui vivere fra le insidie l’aveva reso avvezzo alle infedeltà ed ai tradimenti, tanto da riconoscere all’istante chi non meritava fiducia. E così, fissando attentamente la donna, egli comprese che la sua disinvoltura era solo apparente; sì, Lidia gli nascondeva qualcosa, lo sentiva, ne era sicuro come è sicuro un lupo che annusando l’aria percepisce l’odore della sua prossima vittima. Chiamò quindi un suo servo e gli dette l’ordine di seguirla: «Ovunque va, stalle dietro senza farti scorgere; osserva attentamente chi le si avvicina anche casualmente; tieniti in mente i luoghi ove entra; se parla con qualcuno , cerca di sentire... Poi riferiscimi! Le serpi velenose si confondono nell’erba e per schiacciarle come meritano, occorre prima scorgerle.» Il servo si allontanò e Umberto, estraendo lento il nuovo pugnale che gli ornava la cintura e guardandone intensamente la lama inumidita di veleno, pensò, quasi con voluttà: «Saprò ben presto se lo speziale ha fatto un buon lavoro...»

E quella sera stessa, il giovane rampollo dei Lambertazzi seppe dal suo servo molte cose: Lidia era passata per la piazza, dove aveva comprato alcune uova e un pezzo di pane; quindi si era recata in una vecchia casa accanto a Porta Stiera, trattenendosi con una donna anziana e invalida («Di certo la sorella…» - pensò Umberto); ne era uscita due ore dopo, per dirigersi verso il Palazzo dei Geremei («Ecco, ci siamo...»); qui aveva atteso fuori dalla porta alcuni minuti ed era stata raggiunta da Bonifazio («Proprio Bonifazio?» «Sì, Lui in persona!»); erano andati insieme nella vicina osteria dove Lidia gli aveva passato un biglietto. «Un biglietto? Hai sentito cosa dicevano?» «Quasi nulla, Padrone, oppure moltissimo, dipende... Sono entrato sì nell’osteria, ma non mi sono potuto avvicinare troppo per paura di essere scoperto. Solo quando si sono lasciati, ho potuto sentire Bonifazio che diceva a Lidia: sii puntuale, domani notte; e Lidia a lui: tre colpi alla porta nascosta dall’edera.» Negli occhi di Umberto Lambertazzi passò un lampo di minacciosa soddisfazione: quelle poche parole scambiate fugacemente tra Bonifazio e Lidia erano per lui molto chiare. «La porta nascosta dall’edera... - pensò - domani notte ci sarà lavoro per noi, fedele amico!» E pose mano al fodero quasi a voler risvegliare nella lama avvelenata l’istinto di morte che aveva in sè. 7. Bologna di notte

La notte era scesa su di una Bologna più buia che mai. Solo la luna, affievolita da una alone opaco, dava alla strada quel poco di luce necessaria a distinguere un’ambra da un’altra, ma sotto i portici, sia quelli altissimi delle case nobiliari, sia quelle basse delle dimore popolare, nulla si vedeva e nulla poteva essere visto. Qui passò Bonifazio con la cautela necessaria ad affrontare il pericolo e con l’incosciente ebbrezza che gli procurava il pensiero dell’appuntamento. L’essere consapevole del rischio e il desiderare di giungere presto erano i due stati d’animo che lo guidavano, accelerando o rallentando i suoi silenziosi spostamenti, a seconda che prevalesse l’entusiasmo o la prudenza.

Bologna a quel tempo era piccola, molto piccola e, per attraversarla, bastavano pochi minuti, ma a Bonifazio, quella notte, la città parve immensa; passando a piccoli scatti dalla colonna di un portico a quelle di un altro, sostando prima di attraversare un crocicchio, rallentando nel percorrere un vicolo, strisciando contro un muro e riparandosi dietro una siepe d’orto, il tempo gli sembrò eterno: il desiderio trasformava gli attimi in ore, mentre il pericolo, rallentandogli il passo, allungava la via. Ed ecco il palazzo dei Lambertazzi (nota 7) se ne intravedevano solo le forme più o meno sottolineate dalle ombre, ma il giovane lo conosceva bene: era una dimora sobria, a mattone vivo, con un portico altissimo, nel quale tre colonne in legno (veri e propri tronchi grezzamente squadrati) sorreggevano, a circa venti metri d’altezza, la prominenza dell’ultimo piano sul selciato del marciapiede; la porta d’accesso con arco a tutto sesto, era in legno massiccio scuro, rinforzato da traversine imbullonate da grosse borchie; i catenacci ed i cardini dei due battenti assicuravano l’impenetrabilità della casa, come per altro le ampie finestre chiuse che, a appena rialzate da piano terra di lato al portone, mostravano le loro possenti ante. Sulla sinistra, al termine del portico e come appoggiato ad esso, si ergeva l’alta torre dei Lambertazzi, poderosa alla base ed agile nello svettare in cielo.

Bonifazio guardò attentamente se vi fossero guardie, ma tutto sembrò tranquillo ed entrò decisamente nel piccolo vicolo che affiancava il lato destro dello stabile, strisciando contro il muro opposto per sfruttare le zone di massima ombra. Nel vicolo, la parete del palazzo era perpendicolare al terreno, senza portico e senza finestre almeno visibili: più che una fiancata di casa sembrava una muraglia difensiva, accentuata dagli sporti di sostegno dei piani superiori. L’uniformità dei mattoni si interrompeva a mezzo del muro a causa di una pianta d’edera che con mille diramazioni si arrampicava agilmente verso la sommità. Come gli aveva scritto Imelde, il giovane si diresse verso quella pianta e, allargandone i rami, vide che le foglie nascondevano una porta: era l’uscita segreta da cui fuggire in caso si assalto al palazzo e di pericolo, ma in quel momento essa si trasformava nell’unico accesso per raggiungere la felicità. Bussò tre volte con piccoli colpi; un battente si aprì e il sussurro di Lidia lo invitò ad entrare: «Seguitemi... non fate rumori... ella vi attende...» Nascosti da siepi malcurate, attraversarono un piccolo giardino attenti a non far stridere la ghiaia del sentiero; entrarono in una loggia dal selciato di sassi, camminando lievi per attutire il rumore dei passi; salirono su di una scala, fermandosi di tanto in tanto per assicurarsi che il cigolio dei gradini di legno non avessero insospettito qualcuno; poi si arrestarono per vedere che nessuno vi fosse, o all’erta, o casualmente. Davanti a loro c’era un lungo corridoio su cui si affacciavano sei porte, una delle quali, a battente socchiuso, lasciava filtrare una luce debole, ma tale da rischiarare l’intero ambiente. «Quella è la stanza di Imelde - sussurrò Lidia, indicando con un piccolo gesto del capo l’unica porta aperta - Vada messere, ella vi aspetta.» Bonifazio attese ancora alcuni attimi, poi si mosse con passo lento verso la striscia della luce, aprì esitando il battente ed entrò... 8. Una breve notte d’amore

La sobria stanza aveva pochissimi mobili: un letto modesto era ingentilito da un baldacchino di broccato; una cassapanca di legno liscio e massiccio serviva a contenere vesti e biancheria; su di una sedia era posato un telaietto per ricamare; alle pareti nulla, se si esclude, vicino alla testata del letto, un crocefisso finemente dipinto su tavola. Tutte queste cose Bonifazio non le vide, non le potè vedere, perchè in piedi, in mezzo alla stanza, con la testa china, gli occhi abbassati e le mani al petto a stringersi l’un l’altra per il timoroso gioire del momento o, forse, per il natura imbarazzo del primo, vero e tanto atteso incontro, c’era Imelde. Era splendida: la candida veste di lino che la copriva sottolineava la sua giovanile ed intatta bellezza; la sua pelle bianchissima era ancor più valorizzata dal lieve rossore delle guance e dal nero intenso dei capelli sciolti sulle spalle. Questa specie di visione, eterea perchè a lungo sognata, attirava - nè poteva essere diversamente! - tutta l’attenzione del giovane, che avanzò tremando e senza proferire parola; lei alzò il capo porgendogli le mani che furono subito strette da quelle di lui e timidamente baciate. Poi un lunghissimo bacio unì i due innamorati ormai amanti e un languido abbandono fece loro dimenticare dove fossero e chi fossero... Una pugnalata, inattesa come il loro primo incontro e fugace come il loro primo sguardo, pose fine alla brevità di quell’abbandono: Umberto, entrato di colpo nella stanza, si era gettato alle spalle di Bonifazio e ne aveva agguantato il collo serrandolo con un braccio per poi trafiggerlo da dietro, in pieno petto; il giovane, con un rantolo brevissimo, cadde morente sul letto ed il sangue sgorgò abbondante, inondando del suo purpureo e tragico colore i bianchi lenzuoli.

Imelde era rimasta muta ed attonita e questa sua silenziosa rigidità esprimeva tutti tutta la disperazione che il suo essere stava provando. Neppure un gemito uscì dalle sue labbra e solo i suoi grandi occhi neri, gonfi di lacrime, davano sfogo all’intima tragedia. In quel momento tutta la sua vita era in quel corpo esanime col petto squarciato ed essa baciò quel corpo sugli occhi, sulle guance, sulla bocca e sulle mani, come per trasmettergli un alito vitale e farlo risorgere a lei. Vicino a tanto amore, si ergeva l’odio più intransigente, c’era Umberto, ritto ed imperterrito, con in mano ancora insanguinante il pugnale omicida. Per lui la scena a cui stava assistendo era ripugnante: sua sorella, una Lambertazzi, stava adorando un Geremei morto. Con disprezzo la prese per il braccio e la staccò a forza dal corpo di Bonifazio, traendola a se: «Costui era già morto prima di morire - le gridò con astio minaccioso - Appena ha posto gli occhi su di te egli è morto. Nè sorte diversa poteva capitargli.» Solo allora Imelde riuscì a proferir parola e la voce le uscì disperata: «Maledetto, uccidendo lui tu hai ucciso anche me!»

«Non io l’ho ucciso, ma tu, Imelde! E questo pugnale non è stato guidato dalla mia mano, ma dal tuo tradimento. Guarda come muore un Geremei, non con onore, trafitto da una lama, ma col disprezzo e col veleno di cui è intrisa e che ne corrode il sangue... Guarda, Imelde, perchè solo così tu rinasci nell’onore dei Lambertazzi, solo così puoi espiare l’offesa che hai recato alla tua famiglia.» «E di quel sangue, di quel veleno che tu maledetto, hai iniettato nel suo corpo, io stessa ne morrò.» Imelde, svincolandosi dalla stretta di Umberto, si gettò sul corpo ormai esanime di Bonifazio; pose le labbra sulla sua ferita, succhiando il sangue avvelenato dell’amante. Bevve la morte e così morì, col capo riverso sul corpo di colui che, seppure per pochi istanti, le aveva dato il piacere della vita. 9. Geremei e Lambertazzi In una stanza di una nobile dimora, su di un letto che avrebbe dovuto essere il luogo di dolci trasporti, si compì così la tragedia di Imelde e Bonifazio. Su quel letto rosso di sangue, giacquero due corpi esanimi, due dei tanti morti che la lotta fra Geremei e Lambertazzi aveva recato a Bologna. Ma questi non si odiavano, sia amavano soltanto. Le duecento torri di Bologna si alzavano verso il cielo come sempre, ma in quella notte del 1273, più che inni alla nobiltà ed alla potenza delle famiglie, sembravano cipressi a guardia delle tombe di un cimitero. Da lì ad un anno, l’odio divenne guerra aperte e Bologna ne fu travolta: fuggirono i Lambertazzi (nota 8) dalla città ed i Geremei gioirono in nome di Bonifazio e Imelde... ma quanti lutti, quante tristezze, quante miserie, sotto gli insanguinati portici della città.

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

FINE